Wussten Sie, dass ...

... Pilze es in höchstprämierte Kreise geschafft haben?

Ja - unglaublich, aber wahr - der im Jahr 2017 weltweit höchstprämierte Gin stammt aus Deutschland. Genauer gesagt aus dem

schönen Schwarzwald. Was das mit Pilzen zu tun hat? Nunja - gebrannt ist das mehrfach vergoldete Tröpfchen mit Trüffeln, noch

genauer mit der auf kalkhaltigen Böden auch im restlichen Deutschland vorkommenden Burgundertrüffel - Tuber aestivum. Ob

die globale Begeisterung der Juroren nun auf der Tatsache des Zusatzes des schwarzen Goldes beruht oder der Sorgfalt der

Traditions-Destillerie geschuldet ist - wer weiß, wahrscheinlich jedoch liegt es am Zusammenspiel aller Komponenten.

... Pilze gegen die multiresistenten Bakterien helfen sollen?

Nach der Entdeckung des Penicillin im Jahre 1928 durch Alexander Fleming ist 73 Jahre danach durch dänische Forscher ein

Wirkstoff entdeckt worden, der gegen Bakterien, vorrangig Pneumokokken wirksam ist, aber auch gegen multiresistenten

Staphylokokken. Es handelt sich dabei um Plectasin, welches aus dem Glänzenden Schwarzborstling (Pseudoplectania nigrella)

isoliert wurde.

... Pilze bereits zu den ersten Nahrungsmitteln der Menschheit gehörten?

Forscher des Max-Planck-Instituts wiesen im Jahre 2015 anhand eines fossilen Fundes aus Spanien nach, dass bereits unsere

Vorfahren aus dem Jungpaläolithikum (etwa vor 18.000 bis 12.000 Jahren) Pilze verzehrt haben müssen. Sie fanden im Zahnstein

Mikrorückstände u. a. von Pilzen. Somit ist dies ein älterer Nachweis von Verzehr und Nutzung von Pilzen durch den Menschen

als dies der Tiroler Fund von Ötzi war. Derzeit wird die Anzahl der Arten weltweit auf 4 bis 6 Mio Arten geschätzt.

... Pilze jeden Formel-1-Wagen hinter sich lassen?

Ascobolus immersus, der Winzige Kotling - ein Pilz im Geschwindigkeitsrausch. Diese aberwitzige Aussage hält stand, obwohl wir

doch wissen, dass sich Pilze im Normalfall nicht von der Stelle rühren. Die auf Pferde- und Kuhdung wachsende Pilzart ist eine

von vieren (Ascobolus immersus, Podospora anserina, Pilobolus kleinii und Basidiobolus ranarum), die ein amerikanisches

Forscherteam im Jahre 2008 beim Abfeuern seiner Sporen gefilmt und die Geschwindigkeiten gemessen und dokumentiert hat.

So beschleunigt das Sporenkatapult von A. immersus auf etwa das 200.000fache der Erdbeschleunigung. Diese Art der

Sporenverbreitung ist nicht ungewöhnlich. Allerdings schießt der Pilz nicht allzuweit, nur etwa 30 cm weit sausen die Sporen

durch die Luft. Mit 10% dieser Geschwindigkeit schleudert Piloblus kleinii mit 2,5 m wesentlich weiter.

Viele Pilzarten besitzen eine Art Katapult, mit dem Einzelsporen oder Sporenpäckchen in die Luft geschossen werden. Bisher

sind allerdings die Geschwindigkeiten nur errechnet nur nicht gefilmt worden. Bei den vorgenannten Arten handelt es sich

ausschließlich um welche, die einen eingebauten Abschussapparat besitzen. Nicht zu verwechseln sind in diesem

Zusammenhang Pilze, die Ihre Sporen durch mechanischen Einfluss von außen verbreiten, wie z.B. Stäublinge.

... Pilze unsere Nacht erhellen?

Natürlich machen sie die Nacht nicht zum Tage, aber auch im Pilzreich gibt es die sogenannte Bioluminszenz, die beispielsweise

von Glühwürmchen oder von Lebewesen der Tiefsee bekannt ist. Und um diese Wesen zu finden, müssen wir nicht in die Tropen

reisen. In unseren heimischen Wäldern ist es wiedermal der Hallimasch, der mit der Fähigkeit des Leuchtens ausgestattet ist.

Allerdings ist es bei ihm tatsächlich nur das Myzel, an welchem Bioluminiszenz entdeckt wurde. Eine andere Art der "Leuchtpilze"

ist der Ölbaumtrichterling, eine gifige, dem Pfifferling ähnlich sehende Pilzart, die in Deutschland nur an ganz wenigen Orten

bisher gefunden wurde. Bei ihm sind es auch tatsächlich die Fruchtkörper, die ihr sanftes grünes Licht aussenden. Einem lieben

Pilzfreund, ist es gelungen, aus einem Fund des Ölbaumtrichterlings bei Kassel die Art zu klonen und zum Fruktizieren zu bringen

(zu sehen auf den Fotos unten).Eine weitere

Art sei erwähnt: Panellus stipticus, der Herbe Zwergknäueling, der in Deutschland sehr häufig vorkommt. Allerdings leuchten in

seinem Falle nur die Fruchtkörper der amerikanischen Vorkommen. Einige Händler haben es möglich gemacht, dass man diese

selbst nachzüchten kann. Ob es funktioniert, kann ich an dieser Stelle nicht sagen - ein Experiment dieser Art steht noch auf

meiner Agenda. Zu finden sind Angebote im Internet unter dem oben genannten wissenschaftlichen sowie deutschen Namen,

aber auch unter so fantasievollen, wie Feenfeuer oder Geisterpilz. Alle bisher bekannten Pilze mit der Fähigkeit des Leuchtens,

sei es Myzel oder Fruchtkörper, sind wohl holzbewohnende Arten, die also problemlos nachgezüchtet werden können - so die

perfekten Bedingungen vorliegen.

Fotos by Miroslaw Sklorz

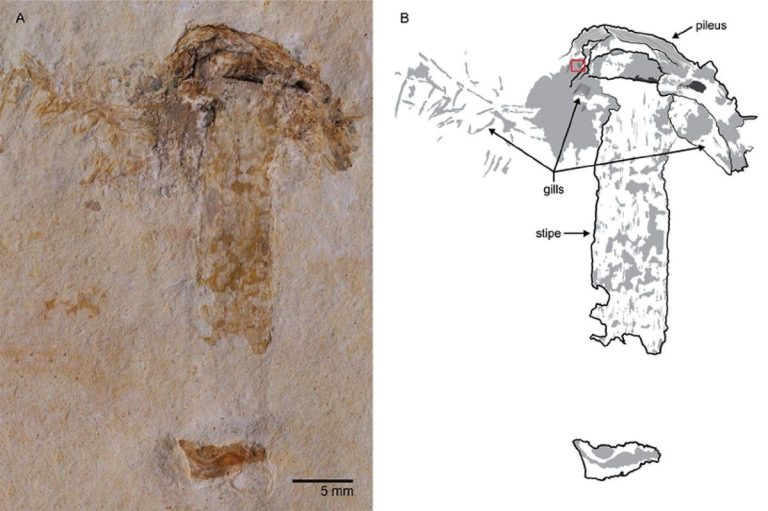

... der älteste Nachweis eines Pilzfruchtkörpers 115 Mio. Jahre alt ist?

In Kalkstein verewigt wurde dieses einmalige Pilz-Fossil der Art im Jahre 2017 in Brasilien gefunden. Datiert wurde es von

Forschern auf 115 Mio. Jahre. Die Entwicklungsgeschichte der Pilze ist bereits sehr viel älter und reicht bis zu 1,4 Milliarden

Jahre zurück. Dieser Nachweis eines versteinerten Pilzfruchtkörpers ist allerdings einzigartig, denn andere fossile Funde waren

bisher nur in Bernstein eingeschlossen gefunden. Die Ursache dafür, dass Gondwanagaricites magnificus - so der Name, der dem

Fundstück gegeben wurde - wie alles mit einer sehr kurzen Lebensdauer von wenigen Tagen, eine Versteinerung nur unter ganz

bestimmten und seltenst zusammenkommenden Voraussetzungen möglich ist.

Foto: Photo by Jared Thomas/Drawing by Danielle Ruffatto

Quelle: ntv, Fundsache Nr. 1353

... es wahre Räuber und Fallensteller im Pilzreich gibt?

Klingt etwas nach Robin Hood oder kleinen Monstern. Aber keine Panik, es besteht nicht die geringste Gefahr für uns Menschen,

von Pilzen angeknabbert oder beraubt zu werden. Sicher gibt es unangenehme und gesundheitsgefährdende Pilzarten, so z.B.

Nagel-, Haut- und Darmpilze - aber von diesen soll hier nicht die Rede sein.

Wieder in den Focus geraten sind die sogenannten Raubpilze durch fossile Funde karnivorer (fleischfressender) Pilze in Bernstein

im Jahr 2007 durch französische Forscher im südwestlichen Frankreich. U. a. kommen nematophage (sich von Nematoden, also

Fadenwürmern ernährende) Pilze vor. Wie im übrigen gesamten Pilzreich sind auch hier die Vor-

gehensweisen verschieden. Die einen legen Schlingen aus, die auf Berührung reagieren, andere bilden klebrige knotenartige

Fortsätze, an denen die "Opfer" hängen bleiben. Allen gemein ist, dass sie ihre Beute festsetzen, mit Enzymen

aufspalten und die so frei gewordene Nährstoffe absorbieren. Eine dieser Pilzarten, die sich u.a. auf räuberischer Basis ernährt,

ist der Schopftintling. Seine Taktik folgend, bildet er besondere knotenartige Hyphen aus, an denen die Fadenwürmer hängen

bleiben und zusätzlich ein Gift absondern, dass die in die Falle getappten winzigen Tierchen tötet. Im Übrigen handelt es sich

um einen Saprohyten, der organisches Material zersetzt.

... Pilze Einzug in die Modewelt halten?

Die niederländische Designerin, Aniela Hoitink, kam auf eine wunderbare und außergewöhnliche Idee: Kompostierbare Kleidung,

hergestellt aus extra dünn gezüchtetem Pilzmyzel. Bleibt abzuwarten, ob ein derartiges Textil sich durchsetzen kann.

... Pilze effektiv gegen Pilze eingesetzt werden?

F500 heißt das Wundermittel, welches seit nunmehr fast 20 Jahren weltweit Furore macht und sogar für den Deutschen

Zukunftspreis 2005 nominiert war, denn dieses Pflanzenschutzmittel schützt die Feldpflanzen nicht nur, sondern steigert durch

wachstumsfördernde sowie alterungshemmende Eigenschaften für höhere Erträge.Es muss ein wirklich großer Pilz sein, der so

berühmt werden kann - und genau das ist er nicht. Einsam und klein hockt ein Fruchtkörper des geheimnisvollen Streiters auf

einem Kiefernzapfen - und genau das war Hintergrund der Entdeckung. So machte sich eines Tage der Biologe und Chemiker

Dr. Timm Anke Gedanken darüber, warum der Bittere Zapfenrübling (Strobilurus tenacellus) stets nur ein einziges Exemplar pro

Zapfen hervorbringt und dazu keine weitere Pilzart auf befallenen Kiefernzapfen zu finden war. Eines war klar: Der kleine Kerl

musste irgendeinen Abwehrstoff einsetzen, der ihn schützt. So extrahierte er das Strobilurin, welches heute synthetisch

nachgebildet und auf der ganzen Welt zum Schutz der Pflanzen auf den Feldern gegen Pilze, Roste und Mehltaue eingesetzt wird.

Der Erfolg kam nicht über Nacht, viel Arbeit steckt in diesem Produkt - war es in seiner ursprünglichen natürlichen Form recht

UV-empfindlich und zerfiel nach kürzester Zeit am Tageslicht. Wolfgang Steglich konnte durch verschiedene chemische

Reaktionen diese heruntersetzen und die Lebensdauer der Substanz stabilisieren.

in Arbeit