Archive zum Schmökern

1. Archiv - Pilz des Monats

Hier sind Beschreibungen zum Pilz des Monats abgelegt.

Archiv - Pilz des Monats

Juli 2025

Wurzelnder Bitterröhrling (Caloboletus radicans)

In diesem noch immer viel zu trockenem Juli finden sich leider nur wenige Pilze. Diesen entdeckte ich mitten auf einem Waldweg, versteckt unter dem Laub. Fast hätte ich ihn zertreten, den noch sehr jungen Wurzelnden Bitterröhrling (Caloboletus radicans).

Die Art galt vor noch gar nicht langer Zeit als selten, wird aber von Jahr zu Jahr immer häufiger. Er gehört zu den kalkholden, thermophilen (wärmeliebenden) Großröhrlingen, zu denen u.a. auch der Satansröhrling, der Königsröhrling, der Fahle Röhrling, der Silberröhrling und der Anhängselröhrling zählen. Alle genannten Arten teilen sich auch ähnliche Standorte - gern in wärmebegünstigten Kalk-Buchen-Wäldern.

Achtet man gerade bei jungen Exemplaren auf die gleichfarbig gelben Röhren und Stiele sowie das gleichmäßig im Schnitt auftretende Blauen des blassgelben Fleisches, sollte eine Verwechslung mit dem Silberröhrling nicht vorkommen, der zudem nicht bitter schmeckt.

Ältere Fruchtkörper zeigen oft in der wurzelartig verlängerten Stielbasis rote bis rosa Töne, auch im Anschnitt.

Die Bitterkeit des Fleisches kann von Standort zu Standort mehr oder weniger vorhanden sein. Ob man nicht bitter schmeckende Vorkommen als Varietät führen sollte, sind sich die Experten nicht einig. Abgesehen davon, dass die Stärke von Bitterstoffen individuell wahrgenommen werden können.

Mai 2025

Maipilz (Calocybe gambosa)

Der Maipilz (Calocybe gambosa), oft auch, obwohl nicht in die Familie der Ritterlinge, sondern zu den Schönköpfen gehörend, Mairitterling genannt, bereichert den Speiseplan des frühen Sammlers mit oft ergiebigen Fundstellen. Geschmacklich scheiden sich die Geister - ich persönlich mag sie sehr gern (scharf gebraten in Butter und etwas Meersalz), andere stören sich an dem durchaus kräftigen Mehlgeruch und -geschmack, der diese Pilzart kennzeichnet. Bei der oben genannten Zubereitungsart verliert sich meines Erachtens der als störend empfundene Beigeschmack völlig.

Zu verwechseln ist der häufig an Weg- und Waldrändern vorkommende Pilz mit jungen Exemplaren des giftigen Mairißpilz oder auch Ziegelroten Rißpilz (Inocybe erubescens), der bei Verzehr durch sein enthaltenes Gift Muscarin zu Atemlähmungen führen kann. Da dieser die gleichen Anforderungen an seinen Standort stellt, kann es durchaus vorkommen, dass beide Arten zur selben Zeit am selben Platz wachsen. Im Alter und an verletzten Stellen verfärbt sich der Ziegelrote Rißpilz, seinem Namen entsprechend, mehr und mehr ziegelrot und kann schon dadurch von dem sich nicht verfärbenden Maipilz gut unterschieden werden. Der Geruch ist ebenso ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, da dem Rißpilz der mehlartige Geruch völlig fehlt, er geht eher in eine obstartige Richtung. Auf Gerüche als alleiniges Unterscheidungsmerkmal sollte sich allerdings keinesfalls verlassen werden, da das menschliche Empfinden von Gerüchen sich prinzipiell deutlich unterscheidet und unterschiedlich stark wahrgenommen werden kann. Eine genaue Kenntnis der Sammelart und seiner giftigen Doppelgänger ist daher unerläßlich.

Ebenso ist der Maipilz mit dem Riesenrötling (Entoloma sinuatum) verwechselbar, der sich ebenfalls die Erscheinungszeit sowie das Habitat mit ihm teilen kann.

April 2025

Großer Schuppenporling (Cerioporus squamosus)

Vom Frühjahr bis in den Sommer kann man den sehr auffälligen und bis zu 40 cm im Durchmesser großen beigebraunen, dunkelgeschuppten Pilz an totem Laubholz finden. Er riecht gurkenartig frisch und erinnert an den Geruch von Maipilzen. Der Weißfäuleerzeuger besitzt auf der Unterseite grobe, leicht eckige Poren, die am kurzen, kräftigen und seitlichen Stiel herablaufen. Die Poren verfärben sich auf Druck nicht. Der Stiel bekommt im Alter eine dunkle, fast schwarze Stielbasis, was ihm auch den Namen Schuppiger Schwarzstielporling einbringt.

Aufgrund seiner Größe und des Vorkommens auf Holz kann man ihn kaum verwechseln. Am ehesten kommt der Schuppige Sklerotienstielporling (Polyporus tuberaster) in Betracht, der, wie der Name bereits verrät, ein Sklerotium besitzt und einen würzigen Geruch aufweist. Dieser viel kleinere, zentral gestielte Pilz bevorzugt ebenfalls totes Laubholz als Substrat und fruktiziert auch ab dem Frühjahr.

Beide Arten gelten als jung essbar. Die Autorin vermag allerdings über die Wertigkeit weder des Einen noch des Anderen etwas zu sagen.

März 2020

Adriger Morchelbecherling (Disciotis venosa)

Der erste entdeckte Aderige Morchelbecherling (Disciotis venosa) im Jahr läutet die Morchelzeit ein, immerhin gehört er zur Familie der begehrten Speisepilze und ist zudem noch unverwechselbar mit seinen stark nach Chlor riechenden, großen (bis zu 15 cm im Durchmesser) Fruchtkörpern. Sein Fleisch ist recht brüchig und der intensive Schwimmbadgeruch verfliegt bei der Zubereitung. Er eignet sich hervorragend zum Trocknen und verliert dabei nichts von seinem feinen Aroma. Auch er gehört zu den geschützten Arten und unterliegt somit einer Sammelbeschränkung, die es zu beachten gilt.

Man findet diesen schmackhaften Vertreter der Schlauchpilze, wie auch seine Verwandten in Auwäldern auf kalkhaltigen Böden, oft in Begleitung von Eschen.

Mai 2019

Schlehenrötling (Entoloma sepium)

Eine der schwierigsten Gattungen im Pilzreich sind die Rötlinge (Entolomaceae). Zu ihnen gehören etwa 200 Arten in Europa, die sich untereinander im Habitus teils sehr ähnlich sehen oder auch völlig unterscheiden. Allen gemein ist ihr rosafarbenes Sporenpulver. Aufgrund der Fülle der Arten und der teils extremen Unterschiede im Erscheinungsbild werden sie in Untergattungen und Sektionen unterteilt, ähnlich wie bei Schleierlingen (Cortinariaceae).

Im Frühjahr erscheinen einige Arten fast zeitgleich, die zudem optisch nur wenige Unterschiede zeigen. Es gehören wenige essbare und sehr giftige Arten dazu.

Eine davon ist der Schlehen- oder Blasse Pflaumenrötling (Entoloma sepium). Als Synbioseepilz geht er in erster Linie Verbindungen mit Obstbäumen (vorrangig Pflaume oder Wildpflaume) sowie Rosengewächsen, z.B. der Schlehe ein. Jung besitzt er weiße Lamellen, die sich später durch die Sporenreife über leicht rosa nach fleischrötlich verfärben. Der gesamte Fruchtkörper ist recht hell, fast weiß. Die zu Beginn weißliche Huthaut dunkelt mit zunehmendem Alter nach und hat eine feinfaserige, matte Oberfläche.

Der essbare, auf Wiesen, in Parks und an Waldrändern vorkommende Schlehenrötling ist relativ selten, doch tritt er auf, können 20 und mehr Fruchtkörper auf einmal gefunden werden.

Verwechslungen kann es leicht geben mit dem sehr seltenen Aprilrötling (Entoloma aprile), der meist bei Ulmen vorkommt, mit dem Schildrötling (Entoloma clypeatum) an ähnlichen Standorten mit Bewuchs von Schlehen, Weißdorn oder auch Wildobst. Weiterhin kommt der Riesenrötling (Entoloma sinuatum) als Verwechsler in Betracht. Die hochgiftige Art bevorzugt Laubwäldern bei Rotbuche und Eiche, allerdings ist sie ebenso oft auf Wiesen und in Parks zu finden, die von Laubgehölzen gesäumt werden.

Alle genannten Arten erscheinen in etwa zur selben Zeit und an ähnlichen Standorten. Es kommt auch vor, dass verschiede Arten durcheinander wachsen. Der Schlehenrötling, wie auch seine anderen essbaren Verwandten, für Anfänger als Speisepilz ungeeignet. Selbst fortgeschrittene Hobbymykologen verwerfen einen Fund bei der allergeringsten Unsicherheit. Oftmals sind Rötlinge nur sicher mikroskopisch zu unterscheiden.

Alle erwähnten Frühlingsrötlinge besitzen einen kräftigeren Wuchs und erinnern im Habitus durch die teils fast freistehenden Lamellen an Ritterlinge (Tricholomataceae).

März 2019

Buchenfruchtschalen-Holzkeule (Xylaria carpophila)

Zu den Schlauchpilzen gehörend, mit einer maximalen Größe von 2 cm - 5 cm sind sie nicht leicht zu finden: Die Buchenfruchtschalen-Holzkeule (Xylaria carpophila). Es sollen allerdings auch schon durchaus größere Exemplare gefunden worden sein.

Wenn man weiß, wo man suchen muss, ist sie jedoch in jedem mit Buchen bestandenen Areal anzutreffen, vorausgesetzt das Laub ist genügend feucht. Dieses kleine Holzkeulchen ist durchaus häufig, aber wenig bekannt. Heben sie einfach das Laub an (vor allem für Kinder eine spannende Suche) und schauen nach den vorjährig verbliebenen Bucheckernschalen, auf denen die Pilzchen fruchten. Sie werden erstaunt sein, wie schnell sie diese kleinen Pilze selbst betrachten können.

Februar 2019

Schiefer Schillerporling/Chaga (Inonotus obliquus)

Es gibt Vitalpilze – und es gibt den Schiefen Schillerporling, im Volksmund Chaga genannt. Er wird in Ost- und Nordeuropa als „König der Heilpilze“ bezeichnet und vielerlei Wunderkräfte werden ihm zugesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass in ihm mehr als 200 Wirkstoffe entdeckt wurden, die vielerlei Leiden lindern sollen, so z.B. Magen-Darm-Erkrankungen, Leberleiden und verschiedene Krebsarten. Ich schreibe extra „lindern“, denn Wunder kann auch diese Art nicht vollbringen. Die Mykotherapie mit diesem und verschiedenen anderen Vital- und Heilpilzen ist durchaus hilfreich und ich selbst habe mit einigen Experimenten bereits erstaunliche Ergebnisse erreicht – wie bei allen Naturheilverfahren, so auch hier, ist die Unterstützung und Linderung Vordergrund. Weniger schlimme Erkrankungen können auch ganz verschwinden – ein Heilmittel gegen Krebs und dergleichen wird Chaga in der derzeitigen Anwendung nicht sein. Dies hier weiter auszuführen würde Bücher füllen – und solche gibt es bereits.

In Pulver-, Kapsel- oder Tinkturform wird man im Internet überschüttet mit vielen guten aber auch weniger seriösen Angeboten. Eine Richtlinie: Ist der Preis sehr niedrig, sind es meist Produkte aus Zuchten auf Getreide-Nährstoff-Substraten – irgendeine der gewünschten Wirkungen wird sich kaum einstellen, denn der Pilz brauch, um alle Inhaltsstoffe zu bilden, unbedingt den Wildwuchs an Birke – und das auch bestenfalls in unwirtlicher Umgebung, so z.B. in Sibirien oder im hohen Norden Skandinaviens.

Doch was genau ist Chaga? Es handelt sich um eine Pilzart, deren perfekte (telemorphe) Form nur sehr selten gefunden wird. Im Regelfall wird uns der Schiefe Schillerporling (Inonotus obliquus) – so der eigentliche Name – in der anamorphen also sterilen Nebenform begegnen. Es handelt sich um mehrjährige schwarze krustige Knollen, im Inneren lebhaft gelb-orange geadert, die vorwiegend an Birken, selten auch Erlen oder anderen Laubhölzern vorkommen. Je älter das Exemplar wird, desto größer wird es. Dies hat irgendwann zur Folge, dass der Baumwirt stirbt, denn der Pilz verursacht Weißfäule. Um eine Größe von etwa 20 cm Durchmesser zu erreichen benötigt der Chaga in etwa 10 bis 15 Jahre, es wurden allerdings auch schon wesentlich größere Knollen gefunden.

Der Fund des eigenen ersten Chaga ist immer ein Erlebnis - bis zu diesem Zeitpunkt hat man ganz sicher etliche Auswüchse oder Baumkrebse untersucht und enttäuscht festgestellt - kein Pilz. Einmal tatsächlich entdeckt und von Nahem gesehen, wird man ihn nie wieder vergessen. Die Art gilt in Deutschland als selten bis regional häufig.

Januar 2019

Orangeseitling Phyllotopsis nidulans)

Beginnen wir das Jahr mit einem besonders attraktiven Pilz, dem Orangeseitling (Phyllotopsis nidulans). Übersehen kann man die bis zu 10 cm (selten mehr) großen,muschelförmigen, auf der Oberseite des Hutes filzigen, geselligen Fruchtkörper nicht. Schon von Weitem leuchten sie in ihrem orangegelb aus der spätherbstlichen bis winterlichen Umgebung.

Sein Zuhause sind Stubben von vorwiegend Fichten, aber auch auf bereits länger abgefallenen Ästen von Buche oder Pappel kann man ihm begegnen. Der Weißfäuleerreger ist recht selten, umso mehr lohnt es sich nach ihm Ausschau zu halten.

Für Speisezwecke ist die Art mit ihrem muffigen Geschmack eher ungeeignet und verbietet sich schon für diese Rarität von selbst. Enthaltene Gifte sind allerdings bisher nicht bekannt, aber auch wohl nicht intensiv erforscht.

Dezember 2018

Zinnobertramete (Pycnoporus cinnebarinus)

Leuchtend orange und eine der ersten vor Ort – die Zinnobertramete (Pycnoporus cinnebarinus). Der häufig vorkommende auffällige Pilz befällt frisch gefälltes oder gefallenes Laubholz, meist Buche und gehört, obwohl der Name es andeutet, nicht zur Familie der echten Trameten, wie Schmetterlings- oder Striegelige Tramete, sondern ist eher mit den Weichporlingen verwandt. Weniger irreführend wäre daher die Bezeichnung Nördlicher Zinnoberschwamm. Verwechslungsgefahr besteht bei jüngeren ausgeblassten Exemplaren, die noch saftig und dick erscheinen am ehesten mit dem hochtoxischen Zimtfarbenen Weichporling ohne Orangetöne, der im auf einen Tropfen KOH (Kaliumhydroxid) mit einer lebhaft violetten Verfärbung reagiert, der Zinnoberschwamm verfärbt dagegen schwarz.

Ist die Zinnobertramete bereits älter ist sie in Form und dem intensiven Orangerot unverwechselbar und sehr gut zum Färben von Wolle geeignet. Je nach entsprechender Aufbereitung entsteht ein goldgelber, beiger oder grünlicher Ton. Finden kann man den Zinnoberschwamm das gesamte Jahr über und damit ist er auch ein willkommener Dekoakzent in Adventsgestecken. Giftstoffe sind derzeit nicht bekannt, was ihn dennoch durch seine Konsistenz und Bitterkeit nicht zum Speisepilz kürt.

November 2018

Natternstieliger Schwefelkopf (Hypholoma marginatum)

Auf der spätherbstlichen Pilzsuche begegnen uns im Nadelwald oft Natternstielige Schwefelköpfe (Hypholoma marginatum). Diese ungenießbare, oft in Massen auftretende, auf vergrabenem Nadelholz oder an Fichtenstubben siedelnde Art, wird schnell mit dem schmackhaften Rauchblättrigen Schwefelkopf (Hypholoma capnoides), der zu gleicher Zeit in gleichen Biotopen wächst, verwechselt.

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der Natternstielige – wie der Name sagt – Schwefelkopf, eine helle und auffällige Zeichnung auf dem Stiel vorweist, die seinem Verwandten fehlt. Auch wächst der Pilz zwar gesellig, aber nie büschelig, wie die meisten anderen Schwefelkopfarten. Weitere Verwechslungen können mit diversen ungenießbaren bis stark giftigen Schwefelköpfen, die andere Lamellenfarben und fehlende Stielzeichnungen aufweisen sowie den ähnlich aussehenden tödlichen Gifthäublingen und dem Stockschwämmchen vorkommen.

Oktober 2018

Buchenschleimrübling (Oudemansiella mucida)

Wie zartes weißes Porzellan wirken sie im Gegenlicht – Buchenschleimrüblinge (Oudemansiella mucida). So fotogen sie sich im Sonnenlicht auf umgestürzten Stämmen und abgefallenen Ästen der Rotbuche zeigen, so nützlich sind sie auch. Hat man doch aus ihrem Wurzelgeflecht (Myzel) wirkungsvolle Stoffe wie Stobilurine und Oudmansine extrahiert, die gegen z.B. Hautpilze eingesetzt werden. Ähnlich dem Bitteren Kiefernzapfenrübling (Strobiluris tenacellus) verteidigt er so sein Revier gegen die Ansiedlung anderer Pilze und steckt dieses mit sogenannten Demarkationslinien ab, die im befallenen Holz zu sehen sind. Giftige Substanzen sind vom Buchenschleimrübling nicht bekannt, allerdings eignet er sich für Speisezwecke nicht, da die Prozedur, die dicke Hutschleimschicht von den zerbrechlichen Pilzen abzuwaschen sehr aufwendig und Geschmackserlebnis sowie Ertrag eher zu wünschen übrig lassen. Nichtsdestotrotz ein hübsch anzusehender Saprobiont (Zersetzer), der genaueres Hinsehen lohnt.

September 2018

Riesenporling (Meripilus giganteus)

Ein wahrer Gigant im Pilzreich ist der Riesenporling (Meripilus giganteus). Seine aus einer Basis entspringenden fächerartig angeordneten Fruchtkörper erreichen Ausmaße bis fast zwei Metern. Er gilt als aggressiver Wurzelparasit, der geschwächte Laubbäume, selten auch Weißtannen, befällt.

Der Riesenporling gehört zu den Weißfäuleeregern, d.h. er zersetzt und wandelt Lignin in Nährstoffe um, die er für sein eigenes Wachstum benötigt. Das befallene Holz zeigt eine sehr helle und faserige Struktur, es ist die Zellulose, die nach dem Ligninabbau (der nur im Pilzreich möglich ist) übrig bleibt. Die Zellulosezersetzung zieht eine sogenannte Braunfäule nach sich, die sich durch würfelartige braune Strukturen auszeichnen und ebenfalls von Pilzen verursacht wird.

In ganz jungem Zustand sind Riesenporlinge essbar - leider in diesen Stadien mit vielen anderen holzaufsitzenen Arten zu verwechseln. Er wird mit zunehmendem Alter zäh und geschmacklich säuerlich-bitter und damit ungenießbar. Ausgewachsene Exemplare sind aufgrund der Größe kaum zu verwechseln. Allein eine Art macht dem Riesenporling in Aussehen und Größe Konkurrenz - der Bergporling (Bondarzewia montana). Untrügliches Unterscheidungsmerkmal ist die auf Druck nicht verfärbende Unterseite - diese färbt sich beim Riesenporling schwarz-braun.

Tauchen die ersten Fruchtkörper des Riesenporlings an einer Baumwurzel auf, ist der betroffene Wirt nicht mehr zu retten und stirbt über kurz oder lang. Der Pilz kann auch nach Fällung des Baums noch jahrlang zu finden sein. Aufgrund dessen, dass die Fruchtkörper oft einige Meter vom befallenen Baum ausgebildet werden, könnte man meinen, sie seien Bodenbewohner, was durch den Erstbefall der Wurzeln begründet ist.

August 2018

Maisbeulenbrand (Ustilago maydis)

Ein außergewöhnlicher Vertreter der Pilzwelt ist der zu den Bränden gehörende Maisbeulenbrand (Ustilago maydis). Es gehört zu den hochspezialisierten Parasiten und befällt ausschließlich Maispflanzen. Er galt in Deutschland als rückläufig, da eine Behandlung der Maissaat durch Inkrustierung, seine Ausbreitung verhindern. Mittlerweile kann man ihn wieder häufiger beobachten, woran dies liegt, vermag ich nicht zu sagen. Möglicherweise wird das Saatgut nicht mehr in allen Fällen vorbehandelt, denn ich persönlich fand den Pilz ausschließlich in Maisfeldern, die nicht zur Silageherstellung, sondern für den Einsatz in Biogasanlagen vorgesehen sind. Vor allem in diesem Jahr hatte der Maisbeulenbrand durch die sehr hohen Außentemperaturen und damit einhergehende anhaltende Trockenheit optimale Wachstumsbedinungen und wurde daher auch recht oft entdeckt und gemeldet.

Der Pilz stammt ursprünglich aus Mexiko, wo er noch heute als Delikatesse gilt, gesammelt und in Konserven im Handel als "Mexikanische Trüffel" angeboten wird. Der Geschmack des noch jungen Pilzens, dessen tumorartige Fruchtkörper an den Blüten und den Kolben des Maises wächst, wird mit nussig-süß beschrieben. Ich selbst finde leider immer nur Exemplare, die bereits die schwarzen Brandsporen im Inneren gebildet haben und von daher zum Verzehr nicht mehr geeignet sind.

Häufig geht der Befall der Maispflanzen mit der Heimsuchung der Fritfliege einher, die dem zukünftigen Wirt Eintrittspforten eröffnet.

Eine Giftigkeit von Maisbeulenbrand ist nicht ersichtlich, auch Silagen aus befallenem Mais, die zur Fütterung von Nutzvieh verwendet werden, sind unschädlich für die Tiere.

Das oft im Zusammenhang mit Maisbeulenbrand erwähnte Ergotin, ein Toxin, welches auch im Mutterkorn zu finden ist, verursacht keine Probleme, da die Dosierung verschwindend gering ist - dennoch sollten schwangere Frauen den Pilzgenuss meiden, da es im Verdacht steht, vorzeitige Wehen auszulösen. Dies ist ebenso auf befallene Silagen zu übertragen, so sollten sie nicht an tragende Muttertiere verfüttert werden.

Juli 2018

Halsbandschwindling (Marasmius rotula)

Oft übersehen und in seiner Schönheit verkannt, wird der Halsbandschwindling (Marasmius rotula). Er kommt häufig vor und ist in jedem Laubwald zu Hause. Als Saprophyt (Zersetzer) sind Laubholzästchen sowie Blätter und Holzreste sein Substrat. Die winzigen bis zu 1 cm großen Hütchen sitzen auf fädig dünnen, an der Spitze fast weißen, zur Basis hin dunkler, fast schwarz werdenden Stielen, die bis zu 4 cm, in Ausnahmefällen etwas länger. Die geselligen Pilzchen stehen sehr selten allein. Dicht gedrängt fallen sie zwar auf, viele machen sich allerdings nicht die Mühe genauer hinzuschauen.

Denn der Halsbandschwindling hat durchaus Verwechslungspartner, so z.B. den Rosshaarschwindling (Gymnopus androsaceus), der im Gegensatz dazu keinen Kollar (Lamellen reichen nicht bis zum Stiel, sondern bilden einen Ring) aufweist. Das ebenfalls sehr ähnliche Käsepilzchen (Marasmius bulliadii) kommt vorzugsweise auf Nadelstreu vor. Im Zweifel muss mikroskopiert werden.

Es gibt allerdings auch noch eine Besonderheit, die nicht unerwähnt bleiben soll: Alle Schwindlinge haben die Fähigkeit nach Eintrocknung wieder aufzuleben, sobald die Luftfeuchtigkeit oder Regen dies begünstigen.

Juni 2018

Hohle Holztrüffel (Tuber excavatum)

Zu den sogenannten Hypogäen, den unterirdisch fruktizierenden Pilzarten, gehört die Hohltrüffel (Tuber excavatum). Aufgrund ihrer Festigkeit und des holzartigen Geschmacks, gilt die zu den Echten Trüffeln (Tuberaceae) zählende Hohltrüffel als ungenießbar. Der Genuss verbietet sich allerdings schon daraus, dass alle Tuber-Arten, auch die in unseren Breiten vorkommende Burgundertrüffel (Tuber uncinatum) dem Artenschutzgesetz unterliegen und in Deutschland nicht gesammelt werden dürfen.

Die auf Kalkböden, in Symbiose vorzugsweise mit Haselstrauch oder Eiche vorkommende Hohltrüffel ist recht leicht zu erkennen. Sie hat etwa die Größe einer Haselnuss, bei optimalen Bedingungen auch größer. Die Außenseite (Peridie) zeigt sich in der Jugend gelblich-braun, im Alter dunkelbraun werdend und ist stets mit einer Aushöhlung versehen. Sie ist leicht rauh und fühlt sich etwas wie feines Sandpapier an. Im Anschnitt zeigt sich eine jung kaum erkennbare helle grobe Maserung der Gleba (Sporenträgermasse im Inneren) auf hellem Grund, die im fortgeschritteneren Alter nachdunkelt und deutlicher erkennbar ist. Im Inneren zeigt sich auch, dass die Maserung sich um die Aushöhlung „wickelt“. Die erwähnte Härte der Art ist typisch und verstärkt sich noch bei Austrocknung, so dass sie kieselsteinartig fest wird.

Mai 2018

Rhododendron-Nadelkissen (Seifertia azaleae)

Wer bewundert nicht die teils riesigen Rhododendrensträucher auf Friedhöfen, in Parks und Gärten. Für Pilzbegeisterte lohnt allerdings auch ein genauerer Blick zwischen die farbenprächtigen Blüten. Oft kann man im Frühjahr vor allem an großblütigen "alten Sorten" dunkelbraune bis schwarze ungeöffnete Knospen finden. Zum Verspeisen sind die winzigen schwarzen, bis 2 mm langen Fruchtkörper von Seifertia azaleae, die auf diesen Knospen dicht an dicht sitzen sicherlich nicht geeignet, umso interessanter gestaltet sich ein genaues Hinschauen. Einen offiziellen, einheitlichen deutschen Namen scheint es für die Art nicht zu geben, so nennen ihn einige Autoren Rhododendronknospensterben oder auch Rhododendronknospen-Fäule. Das ist natürlich nicht besonders schmeichelhaft für den kleinen Pilz und so bin ich bei Recherchen auf den Namen Rhododendronknospen-Nadelkissen gestoßen, den ich persönlich für so passend halte, da sein Erscheinungsbild tatsächlich wie ein Kissen voller Stecknadeln anmutet.

Aber wie es immer ist, hat bei aller Begeisterung für Pilze, die Medaille zwei Seiten. Für die Besitzer der Wirtspflanze kann ein nicht behandelter Befall mit der zu den Schlauchpilzen gehörenden Art zum steten Rückgang der Blüte der betroffenen Sträucher führen. Entgegentreten kann man dem Pilz nur durch rigoroses Ausbrechen der betroffenen Knospen und Entsorgung derselben. Bitte nicht auf den Kompost werfen, da eine Ausbreitung erfahrungsgemäß unerwünscht ist. Eine wirksame Bekämpfung mit Funghiziden führt nicht zum Erfolg.

Übertragen wird der Pilz in der Mehrheit der Fälle vermutlich durch die Rhododendron-Zikade (Graphocephala fennahi), die bei der Eiablage die gesunden Knospen im Vorjahr anritzt und dabei die Sporen überträgt. Möglicherweise kann aber auch eine Kontamination durch anderweitige Knospenverletzungen erfolgen. Sollte man diese kleinen hellgrünen, auffällig mit roten Streifen gezeichneten Insekten entdecken, empfiehlt es sich, Gelbtafeln anzubringen, an denen die Zikaden hängen bleiben.

April 2018

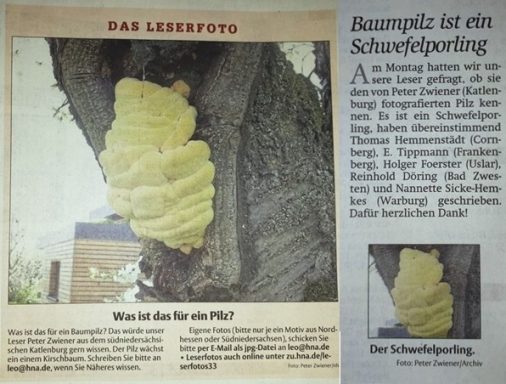

Schwefelporling (Laetiporus suphureus)

Eine in diesem Jahr scheinbar sehr häufig auftretende Art ist der Gemeine Schwefelporling (Laetiporus sulphureus). Aufmerksam bin ich in heuer durch einen Leserbrief in der Tageszeitung HNA geworden, den mir eine Freundin zusandte. Darauf war eben diese Art abgebildet, die häufig an Obstbäumen entdeckt wird, allerdings verschmäht sie auch andere Laubgehölze nicht. Die Fruchtkörper sind bereits von Weitem zu erkennen, ihr leuchtendes Gelb ist nicht zu übersehen und macht die Art auch unverwechselbar. Die jungen und butterweichen Exemplare sind auf jeden Fall einen kulinarischen Ausflug wert, ältere Pilze werden rasch zäh und ungenießbar.

Geschmacklich sollen Berichten zufolge die an Weide und an Obstbäumen vorkommenden Fruchtkörper am besten sein. Solche an Eiche, die die reichhaltigen Gerbstoffe dieser aufnehmen geben dem Pilz – nach Berichten einiger Autoren – einen bitteren und unangenehm adstringierenden (zusammenziehenden) Geschmack, ähnlich dem Leberreischling. Ebenso sollten Funde an Robinie, Eibe und anderen toxischen Gehölzen nicht für Speisezwecke genutzt werden, da sie die den Bäumen eigenen Toxine aufnehmen, die dann zu Vergiftungen führen können. Nun fällt auf, dass es sich bei der Eibe nicht um einen Laubbaum handelt. Auch an Nadelgehölzen wird hin und wieder der Schwefelporling gefunden. Dabei handelt es sich um den Nadelholz-Schwefelporling (Laetiporus montanus), der vorwiegend in montanen Gegenden beheimatet ist.

Leider ist der Befall mit dem aggressiven Schwefelporling im Regelfall das Todesurteil für den Wirt. Der Pilz breitet sich erst im Kernholz aus, höhlt den Stamm aus und greift dann auf das Splintholz über. Das Vorkommen der Art beeinträchtigt die Verkehrssicherheit der Bäume beträchtlich.

Wenn die Witterung stimmt und die konsolenartig angeordneten Fruchtkörper ganz frisch sind, kann man - wie bei vielen anderen Porlingsarten auch - Gutationstropfen beobachten.

Februar 2018

Österreichischer Kelchbecherling (Sarcoscypha austriaca)

Schon von Weitem kann man ihn in milden Wintern und sehr frühem Frühjahr entdecken – er leuchtet rot auf kalkigen Böden auf abgefallenen, teils vergrabenen Laubholzzweigen – Der Österreichische Prachtbecherling (Sarcoscypha austriaca). Von seinen nahen Verwandten, dem Jura-Kelchbecherling (Sarcoscypha jurana) und dem Scharlachroten Kelchbecherling (Sarcoscypha coccinea) unterscheidet sich die Art ausschließlich mikroskopisch. Handelt es sich bei dem Fund um einen an Lindenzweigen, kommt der in der Literatur oft vom Jura-Kelchbecherling getrennte Linden-Kelchbecherling (Sarcoscypha emarginta) in Frage. In letzter Zeit werden beide Arten zusammen aufgeführt, da die Unterschiede – auch mikroskopisch nicht relevant ausfallen. Aber gleich, welchen der genannten Arten sie erblicken – jede ist wunderschön und selten.

Januar 2018

Striegeliger Teuerling (Cyathus striatus)

Aufmerksamen Pilzfreunden begegnet der Striegelige Teuerling (Cyathus striatus) rund ums Jahr. Die kleinen becherartigen, an der Innenseite gestreiften Gebilde sind sehr dauerhaft und können oft auch im Winter gefunden werden. Bei diesen „Bechern“ handelt es sich um eine Art Schutzhülle oder Nest (daher auch die Benennung der Gattung als Nestlinge) für die wie Samenkörner erscheinenden kleinen Kugeln, die die Sporen enthalten. Über die Verbreitungsmethodik dieser, auch Peridiolen genannten, Sporenpäckchen besteht Uneinigkeit – zum einen sollen sie durch Regen ausgespült werden und an Grashalmen hängen bleiben, um nach dem Aufplatzen ihre Sporen durch die Luft zu verbreiten. Eine andere Theorie besagt, dass kleine Vögel durch die samenartigen Strukturen angelockt werden, diese aufpicken und bei der nächsten Gelegenheit die Sporen durch den Darm entlassen und so zur Verbreitung beitragen. Ich persönlich meine, dass es eine Kombination beider Möglichkeiten sein könnte.

Was auch immer der Hintergedanke der Teuerlinge sein mag, der Mensch hat sich zu früheren Zeiten seine eigene Theorie geschaffen, man meinte dass, wenn viele Peridiolen in einem dieser Becherchen liegen und es dazu noch viele dieser Pilze gäbe, würde das kommende Jahr sehr teuer werden. Dieses Orakel beruht wohl darauf, dass es Teuerlinge ziemlich gern feucht mögen, durch viel Regen im Jahr fielen die Getreideernten oft geringer aus, was zur Erhöhung der Brotpreise führte.

Neben dem Striegeligen oder Gestreiften Teuerling gibt es noch viele andere ähnliche Arten, z.B. den Tiegelteuerling (Crucibulum laeve), dem die gleichen hellseherischen Fähigkeiten nachgesagt wurden und der ebenfalls auf alten Nadel- und Laubholzresten wächst.

Dezember 2017

Langstielige Ahornholzkeule (Xylaria longipes)

In diesem Monat möchte ich einen Pilz aus der Gattung der Holzkeulen vorstellen, die Langstielige Ahorn-Holzkeule (Xylaria longipes). Ihre sogenannten Sammelfruchtkörper sitzen auf toten, am Boden liegenden Ahornästen, vorwiegend auf Bergahorn. Die im Vergleich zur Vielgestaltigen Holzkeule (Xylaria polymorpha) schlankeren Pilze, lassen sich mikroskopisch durch viel kleiner Sporen unterscheiden. Reife Holzkeulen sind völlig schwarz mit rauer Oberfläche. Bei denen im Foto abgebildeten Exemplaren handelt es sich um die junge Form im sogenannten Konidienstadium. Bei Berührung „stauben“ diese. Holzkeulen gehören zu den Pilzarten, die eine sogenannte Anamorphe (Nebenfruchtform) ausbilden. Diese dient zur vegetativen, also ungeschlechtlichen Verbreitung der Art.

Eine weitere Besonderheit der Langstieligen Ahorn-Holzkeule ist, dass von ihr befallenes Holz unter der Rinde ein kunstvolles Muster tragen. Dieses nennt man Giraffenholz, aber auch andere Pilzarten können das Muster verursachen, z.B. der Ahorn-Krustenkugelpilz (Eutypa maura).

November 2017

Vierfrüchtiger Kernpilz (Eutypella quaternata)

(Syn. Libertella faginea)

Als ich diese ungewöhnlichen Gebilde im Spätherbst des Jahres 2012 an der Unterseite eines schräg liegenden Buchenstammes entdeckte, war ich überfragt. Der Fund hinterließ den Eindruck, es müsse sich um einen Pilz handeln. Erst im November 2017 bin ich in einem Forum über die Lösung Libertella faginea gestolpert– ein deutscher Name ist dafür nicht bekannt. Es handelt sich dabei um die Nebenfruchtform (Anamorphe) von Eutypella quaternata, des Vierfrüchtigen Buchenast-Kugelpilzes oder auch Vierfrüchtiger Kernpilz (Telemorphe, Hauptfruchtform).

Bei Schlauchpilzen ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Art verschiedene Stadien ausbildet, um sich fortzupflanzen. Aufgrund der Verschiedenartigkeit des Aussehens und der Fortpflanzung werden die Stadien verschieden benannt. Diese grazilen, grellorangefarbenen schimmernden, fädigen Strukturen sind mir seitdem nicht nochmals begegnet.

Der Name des Pilzes richtet sich immer nach der Hauptfruchtform.

Oktober 2017

Violetter Mehlschirmling (Cystolepiota bucknallii)

Mit ganz viel Glück bekommt mit an krautigen und feuchten Stellen, besonders bei Brennesseln, einen farbenfrohen Pilz zu Gesicht. Man meint, der Violette Mehlschirmling (Cystolepiota bucknallii) käme direkt aus einer Backstube – auf seinem intensiv violetten Fruchtkörper ist er über und über mit dichten weißen Körnchen bemehlt, die leicht durch Regen oder Berührung vergänglich sind. In Verbindung mit den weißen Lamellen, dem typisch stechenden Cristata-Geruch (einem Geruch, der Schirmlingen oft eigen ist und meist in der Literatur als leuchtgasähnlich beschrieben wird – nur wer weiß schon, wie Leuchtgas riecht - wer allerdings einmal einen Stinkschirmling (Lepiota cristata) unter der Nase hatte, vergisst den Geruch nie wieder) und den vergänglichen Velumresten am Hutrand kann die Art nicht verwechselt werden. Bereits seine Seltenheit sollte Signal sein: Iss mich nicht! Der nur bis zu 4 cm große Pilz ist giftig, wie viele seiner nahen Verwandten, Mehlschirmlinge und Schirmlinge.

September 2017

Schmarotzerröhrling (Pseudoboletus parasiticus)

Der Schmarotzerröhrling (Pseudoboletus parasiticus) hat eine erstaunliche Fähigkeit. Er befällt den giftigen Dickschaligen Kartoffelbovist (Scleroderma citrina), hindert diesen an der Sporenreife und zersetzt den giftigen Bauchpilz – er seinerseits enthält keine Toxine. Das hellgelbe Fleisch des insgesamt in Brauntönen gehaltenen Pilzes, könnte sogar verzehrt werden. Aufgrund seiner allgemeinen Seltenheit sollte man dies allerdings unterlassen. Charakteristisch ist neben dem Aufsitzen auf den Fruchtkörpern von Kartoffelbovisten auch der dunkel punktierte Stiel. Wie der kleine Röhrling in der Lage ist, die Giftstoffe des Bovisten zu neutralisieren, bleibt vorerst sein Geheimnis.

Dies wäre durchaus ein Ansatzpunkt für die Forschung. Welches Potential dahinterstecken mag, einen solchen Vorgang zu entschlüsseln und gegen Umweltgifte einsetzen zu können oder auch auf medizinischem Gebiet.

August 2017

Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides)

Der gefährlichste Giftpilz unserer Breiten ist wohl unbestritten er - der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) und seine nahen Anverwandten.

Jedes Jahr gehen über die Hälfte der gemeldeten Pilzvergiftungen auf sein Konto - Tendenz steigend. Unter den tödlichen Vergiftungen mit Pilzen ist er die unangefochtene Nr. 1 mit mehr als 90 %. Es ist also unabdinglich, diese Art besonders gut zu kennen. Bei seinem Gift handelt es sich, neben anderen, um verschiedene, sogenannte Amatoxine, die einmal aufgenommen bei jedem Blutdurchlauf die Leber schädigen und unbehandelt unweigerlich mit multiplem Organversagen endet. Bei dem geringsten Verdacht einer schweren Pilzvergiftung sollte sofort die Giftnotrufzentrale kontaktiert, ein Pilzsachverständiger hinzugezogen werden, der die Reste der Mahlzeit, Putzreste oder auch Erbrochenes nach Hinweisen auf den Übeltäter untersucht und sofort eine Klinik aufgesucht werden. Bei Vergiftungen mit Amatoxinen (welche auch in anderen Pilzarten vorkommen) ist jede Minute wertvoll. Wichtig dabei ist immer: Ruhe bewahren und sich an die Anweisungen der Giftnotrufzentrale halten.

Zu den Wulstlingen gehörend, besitzt er (in jedem Altersstadium) stets weiße, mehr oder weniger freistehende und weiche, biegsame Lamellen, die weiße ungeriefte Manschette schmückt den genatterten Stiel. Bei dieser Manschette handelt es sich um den Schutz des Fruchtkörpers vor der Sporenreife, das Velum partiale (Teilhülle).

Seine Hutfarbe reicht vom weiß der Varietät "alba" über alle erdenklichen olivgrünen Töne. Die Struktur der Huthaut zeigt eine radialfaserige Einwachsung, d.h. sie ist nicht glatt, sondern - beim genauen Hinsehen - finden sich feine Streifen von der Hutmitte zum Rand hin. Das wichtigste Erkennungsmerkmal ist an der Stielbasis zu finden - oft tief im Boden steckend (deshalb bitte nicht abschneiden!) - eine lappige, kräftige Volva, eine Art Tasche, in die der Pilz eingesetzt scheint. Dabei handelt es sich um die Reste eines Velum universale (Gesamthülle), die den Fruchtkörper im Jugendstadium komplett umschloss.

Olfaktorisch liegt der Grüne Knollenblätterpilz zwischen Honig, aufdringlich blumig und süß, später hin zu widerlich aasartig. Geschmacksproben sind unbedingt zu unterlassen!

Finden kann man über den Grünen Knollenblätterpilz vom Frühsommer bis zum Herbst als Symbiosepartner von Eichen, Rotbuchen, Esskastanien und selten auch anderen Laubbäumen. Er kann einzeln oder in großen Gruppen auftreten. Seine Vorkommen sind dabei nicht auf Wälder beschränkt, er fühlt sich auch in Parkanlagen, an Waldrändern und in Gärten wohl.

Verwechslungen können mit grünen Speise- oder Frauentäublingen (Russula heterophylla und Russula cyanoxantha) auftreten, die ebenfalls weiße Lamellen besitzen und in ähnlichen Habitaten vorkommen. Achtet man jedoch auf die einzelnen Merkmale, kann dies nicht passieren. Täublinge besitzen weder Volva noch Manschette.

Ebenfalls zu den Verwechslungspartnern gehören Champignons (Agaricus spec.) - diese sollten sich allerdings mit einem Blick unter den Hut sofort zu erkennen geben - deren Lamellen sind von Beginn an nie weiß, sondern zart rosafarben bis später schokoladenbraun.

Noch ähnlicher können Arten der Gattung Egerlingsschirmlinge (Leucoagaricus spec.) sein, welche allerdings nie Hüllreste in Form einer Scheide besitzen.

Schlussendlich sei noch der Größte Scheidling (Volvopluteus gloilocephalus) erwähnt, der im Jugendstadium weiße, später roas Lamellen aufweist und benfalls eine Volva besitzt. Diesem fehlt allerdings die Manschette. Auch das Habitat unterscheidet sich, er wächst sehr häufig auf umgebrochenen Maisfeldern. Er kann allerdings auch an Waldrändern gefunden werden.

Sehr wichtig ist - das sollte jeder Pilzsammler bestätigen können - jedes gefundene Exemplar eingehend anzuschauen. Pilze verschiedener Arten können durchaus durcheinander wachsen - will heißen ... ein Vorkommen an grünen Speiseäublingen ist ein Glücksfund - dabei nie vergessen, jeden Täubling genau betrachten und als solchen identifizieren. Besteht nur der geringste Zweifel, bitte am Fundort belassen oder separat verpackt und vom übrigen Fund getrennt einem Pilzkundigen vorzulegen.

Denn so hart es klingt - eine Speisefreigabe für Pilze erfolgt nur, wenn es sich bei diesen tatsächlich um solche handelt, die dafür geeignet sind und sich kein gefährlicher Giftpilz unter dem Fund befindet. Schon Bruchstücke, die Speisepilzen anhaften, können schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Der geringste Verdacht eine Kontamination mit Bruchstücken tödlich giftiger Pilze lässt mich und meine KollegInnen den gesamten Korb verwerfen.

Interessant war ein Experiment in unserem PilzCoach-Kurs 2024. Dort wurde die weiße Form des Grünen Knollenblätterpilzes (Amanita phalloides var. alba) mittels KOH 20% (keine Verfärbung) auf der Huthaut vom Frühlingsknollenblätterpilz (Amanita verna) (orangene Verfärbung) und dem Kegelhütigen Knollenblätterpilz (Amanita virosa) (chromgelbe Reaktion) unterschieden.

Juli 2017

Schornsteinfeger (Lactarius lignyotus)

Ein weißmilchender Sprödblättler mit hervorragender Speisepilzqualität ist der Schornsteinfeger (Lactarius lignyotus). Seinen Namen verdankt er seiner tief dunkelbraunen bis schwarzen Färbung von Hut und Stiel. Die Hutoberfläche samtig und die Lamellen in einem scharf abgegrenzten Cremeweiß zum Stiel sind seine Markenzeichen. Leider bevorzugt der schmackhafte Pilz Bergnadelwälder, die vom hiesigen Standort etwas weiter entfernt sind.

Eben dort kommt auch sein Verwechslungspartner vor – der Pechschwarze Milchling (Lactarius picinus). Er lässt sich jedoch leicht unterscheiden, achtet man auf den runzeligen, rillige Übergang der Lamellen zum Stiel, die dem Schornsteinfeger eigen ist. Zudem enttarnt eine Geschmacksprobe der Milch den „falschen Schornsteinfegers“ – er ist stets scharf bis bitter. Ebenfalls zum Verwechseln ähnlich kann der Rußgraue Milchling (Lactarius fuliginosus) ausschauen. Ihn verrät im Regelfall der Standort bei Laubbäumen und ebenfalls ein bitterer Geschmack der Milch.

Tipp: der Schornsteinfeger ist einer der ganz wenigen Pilze, die man auch roh genießen kann. Auf frisch gebackenes Brot mit Butter gehobelt und etwas Salz – ein Gedicht. Aber Vorsicht: Wie immer bei Wildpilzen sollte auch ein möglicher Rohgenuss nicht übertrieben werden, Anhaftungen tierischen Ursprungs sind nicht auszuschließen (erinnere Fuchsbandwurm und andere weniger appetitliche Hinterlassenschaften).

Juni 2017

Blutblättriger Zwergschirmling (Melanophyllum haematospermum)

Der auf den ersten Blick sehr unscheinbare Blutblättrige Zwergschirmling (Melanophyllum haematospermum) gibt seine Besonderheit erst auf der Hutunterseite preis. Seine blut- bis rostroten Lamellen stehen in jähem Kontrast zu den sonst hellbraunfleckigen Farben von Hut und Stiel, die beide mit pulverig-mehligen, leicht vergänglichen Flöckchen übersät sind. Am Hutrand sind oft Velumreste zu erkennen. Der nur bis zu 5 cm hoch werdende Pilz wächst auf Holzschnitzeln und ist nicht häufig zu bestaunen. Er gilt an ungenießbar. Ähnlich ist sein sehr seltener Verwandter, der Grünblättrige Zwergschirmling (Melanophyllum eyrei).

Verwechslungen können mit dem Blutblättrigen Hautkopf (Cortinarius semisanguineus) vorkommen, dem allerdings die mehlige Oberfläche fehlt. Ebenso unterscheidet ihn der Standort. Der giftige Blutblättrige Hautkopf ist ein Symbiosepilz, der auf zumindest oberflächensauren Böden eine Mykorrhiza mit Nadelbäumen eingeht.

Mai 2017

Böhmische Verpel (Verpa bohemica)

Das Frühjahr ist in vollem Gange und die Apfelbäume beginnen zu blühen. Ab Februar bis Mai lohnt sich die Suche nach Verpeln. Allen voran die Böhmische Verpel (Verpa bohemica). Sie kann bis zu 10 cm hoch werden und versteckt sich oft im Laub und unter Büschen in feuchten und kalkreichen Biotopen. Ähnliche Standorte bevorzugt auch die noch seltenere und etwas kleinere Fingerhutverpel (Verpa conica) sowie die Käppchenmorchel oder Halbfreie Morchel (Morchella semilibera). Ich lese immer wieder, dass sie sämtlichst Auwälder bevorzugen, ich habe in unseren Auwäldern noch nicht eine dieser Arten gefunden. Möglicherweise ist dies regional (Nord-Süd-Gefälle) unterschiedlich. Meine Funde stammen von krautigen Teichufern und aus wärmebegünstigten, feuchten Haselhainen sowie jungen bis mittelalten Ahorn- und Eschenbeständen, gern mit Buchen oder anderen Laubhölzern vermischt. Einigkeit besteht darin, dass die Böden kalkreich sein müssen. Diese zu erkennen, ist kein Hexenwerk – achtet man auf die sogenannten Zeigerpflanzen, z.B. Bärlauch, Schlüsselblume, Anemonen, Pestwurz, Scharbockskraut und – wie ich erfahren habe – sehr häufig Haselwurz sowie viele andere. Diese Bedingungen gelten auch für die begehrte Speisemorchel (Morchella esculenta). Alle Verpel- und Morchelarten stehen auf der Artenschutzliste und dürfen – wenn überhaupt – nur für den Eigenbedarf in kleinen Mengen gesammelt werden. Einzelexemplare lasse ich für gewöhnlich stehen. Beide genannten Verpelarten sowie die Käppchenmorchel sehen sich sehr ähnlich und sind nicht immer leicht auf den ersten Blick zu unterscheiden.

Grundsätzlich gilt: Sind die Hütchen nur am Scheitel mit dem Stiel verwachsen, handelt es sich um Verpeln, bei einer Verwachsung von Kopfteil und Stiel bis etwa 1/3 des Hütchens, handelt es sich um eine Käppchenmorchel. Bei allen anderen Morchelarten sind Hut und Stiel komplett verwachsten und bilden bei Aufschnitt eine Einheit. Auch bei den Verpeln kann das Morchella-Syndrom auftreten, d.h. durch wiederholten Genuss in kurzer Zeit und in größeren Mengen kommt es zu zeitweiligen Gleichgewichts- sowie Sehstörungen, hefigem Unwohlsein und derben Magenproblemen. Diese verklingen im Regelfall nach einigen Tagen. Zusätzlich – wie auch bei allen Morchelarten – sind in den Verpeln hitzeinstabile Toxine vorhanden, die bei unzureichender Erhitzung zur einer Magen-Darm-Symptomatik führen.

April 2017

Leuchtender Prachtbecherling (Caloscypha fulgens)

Auf dem kalkreichen Boden im Garten eines Pilzfreundes fand sich eine Gruppe ungestielter, kleiner und farbenprächtiger Becherlinge. Die selten vorkommende Art Caloscypha fulgens, der Leuchtende Prachtbecherling. Mit ihrer gelb-orangenen Innen- und der oliv-braunen Außenseite ist diese Art unverwechselbar. Alte, ausgeblichene Exemplare können unter Umständen dem Orangebecherling (Auleuria aurantia), der im Regelfall viel größer wird, oder dem Eselsohr (Otidea onotica), welches einseitig geschlitzt ist und keinerlei Orange- sondern Rosatöne enthält, entfernt ähneln. Der Pilz gehört zu den Schlauchpilzen (Ascomyzeten) und zählt nicht zu den Speisepilzen. Eine Suche nach dieser überaus attraktiven Pilzart lohnt von ca. März bis Mai auf kalkreichen Böden, vorwiegend in der Nähe von Nadelbäumen.

März 2017

Anemonenbecherling (Dumontinia tuberosa)

Ein unauffälliger kleiner Ascomycet, welcher auf den Wurzeln von Buschwindröschen parasitiert und seine Fruchtkörper kurz vor der Blüte des Wirtes ausbildet– jahrelang habe ich danach gesucht. Eine Pilzfreundin fand eine große Gruppe durch puren Zufall, als sie einer ganz anderen Art auf der Spur war. Wenn man auf den Standort achtet, ist der Anemonenbecherling (Dumontinia tuberosa) unverwechselbar. Gräbt man einen Fruchtkörper vorsichtig aus, stößt man auf einen immens langen Stiel, der in einem Sklerotium mündet oder dieses durchwächst.

Einige Pilzarten wählen diese Methode, um lange unwirtliche Vegetationsperioden zu überstehen, so z.B. auch der Sklerotienstielporling (Polyporus tuberaster) und der Mutterkornpilz (Claviceps purpurea) .

Ein Sklerotium ist eine enge Verflechtung von Myzelsträngen, die uns als – je nach Pilzart – als große Körner oder auch dicke Kugeln erscheinen, die sehr hart sind. In diesem Ruhezustand kann der Pilz zum Teil über Jahre hinweg verharren.

Februar 2017

Eichenwirrling (Fomitopsis quercina)

In den kalten Monaten zieht es uns seltener auf Pilzsuche, aber wenn wir in dieser Zeit in Laubwäldern unterwegs sind, wird uns ganz sicher der Eichenwirrling (Fomitopsis quercina) begegnen. Er ist sehr häufig, bis zu 25 cm im Durchmesser und findet sich meist einzeln oder zu übereinander angeordneten mehreren Exemplaren an Eichenstümpfen. Sein Vorkommen ist ganzjährig. Es handelt sich nicht um einen Speisepilz – sein Fleisch ist fest und erinnert an die Rinde der Korkeiche. Die typisch labyrinthisch angeordneten Poren auf der Unterseite, die fest aber elastisch sind, lassen kaum eine Verwechslung zu.

Die Fruchtkörper des Birkenblättlings (Lenzitus betulinus) sind etwas kleiner, bevorzugen totes Birkenholz und zeigen auf der Oberfläche eine flaumige bis zottelige Schicht.

Interessant ist, dass der Eichenwirrling in früheren Zeit getrocknet zum Striegeln von Pferden eingesetzt wurde.

Januar 2017

Kleiiger Haselbecherling (Encoelia furfuracea)

In der pilzarmen Zeit lohnt der Blick auf die Äste abgestorbener Haselsträucher. Mit viel Glück entdeckt man den Kleiigen Haselbecherling (Encoelia furfuracea). Die napfartigen, bis zu 4 cm werdenden Gebilde erscheinen in Gruppen über die Wintermonate. Innen dunkler braun als die Außenseite, die eine kleiige, raue Oberfläche besitzt, ist er nicht immer gleich ersichtlich. Zu verwechseln ist er mit dem Braunen Astbecherling, der jedoch sehr viel kleiner ist und um einiges seltener vorkommt. Der Haselbecherling ist ein Schlauchpilz, der sich allein schon aufgrund seiner festen und zähen Konsistenz nicht zu Speisezwecken eignet.